初心 · 印跡

初心 · 印跡

韓憲耀:在黨的陽光哺育下成長

— 初心 · 印跡導語:百年初心歷久彌堅,櫛風沐雨篤定前行。2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年,是學校深入實施“十四五”規劃的攻堅之年。為迎接中華人民共和國成立75周年👿,推動黨史學習教育常態化長效化🪱,弘揚偉大建黨精神🔛,從黨的百年偉大奮鬥歷程中汲取繼續前進的智慧和力量,感悟革命先輩和沐鸣2楷模的初心與使命🐋,沐鸣2平台黨委宣傳部與檔案文博管理中心聯合設立“初心·印跡”欄目🦸🏽♂️,陸續刊出沐鸣2百年黨史工程黨史人物口述采編的部分成果,以饗師生校友及廣大社會人士💂🏿♂️。

韓憲耀,1924年生😋🧍♂️,浙江慈溪人。1947年9月考入國立上海吳淞商船專科學校,1948年9月考入交通大學數學系。其間參加革命工作,於1947年2月加入中國共產黨。1950年起先後在中共上海市郊區工作委員會組織部👳🏼、上海市委紀律檢查委員會工礦檢查科工作。1956年作為調幹生考入北京航空學院發動機系。1960年留校工作,歷任北航黨委組織部副部長🚶🏻、軍體組指導員、教務組黨總支副書記、代書記🐠、機械廠廠長👨❤️👨。2006年7月20日✊,韓憲耀在北京接受沐鸣2娱乐黨史校史研究人員的采訪🟩,回憶了自己從舊社會的一個學徒工逐漸奮鬥成長為成績優異、信念堅定的革命青年的轉變歷程,自述了解放戰爭期間作為地下黨員參與領導上海進步學生運動的情形𓀃,以及新中國成立後重新向科學進軍的不悔人生🙌🏽。

從學徒工到中共地下黨員

我是浙江慈溪人,家中兄妹五人🤘,我排行老三💃🏻,出生後便隨父母遷居上海。1937年抗戰全面開始🦹🏿♀️,我於第二年小學畢業🦎,當時14歲🦶🏼🪬,渴望繼續求學,但因家庭貧寒無法如願。為了減輕家庭經濟負擔🦀,我在靜安寺路、派克路(現南京西路🕗、黃河路)路口的卡爾登食品公司當學徒。後經表哥介紹🤽🏽,在榮毅仁開辦的歐亞酒精廠當練習生。至抗戰勝利前夕,酒精廠倒閉,原址上開辦了九豐搪瓷廠。不久抗戰勝利,讓我感覺國家有了前途🦻🏼,自己也有了希望,想再去學校讀書,於是白天在九豐搪瓷廠工作,晚上到“強華”夜校高中部念書。

在夜校讀書時,我認識了一位同學朱永章(後做過重慶市民政局局長),他也是學徒出身👩👩👧👧。我倆誌同道合,在一起無所不談🧎🏻♀️➡️,從國家形勢談到個人命運,聊得很投機🧑💻,都覺得中國不應該這麽落後,中國人之所以受外國人欺侮,關鍵是科技落後🧑🚒。另一方面,也受到我表哥的一些影響,他是受過高等教育的大學生🌨,雖然在動亂的時局謀生有一定的困難🛕,但畢竟總有人請他去做事🎭,因為他有專業技能在身。從那時起👨🏻🔬,我倆暗下決心,一定要抓住寶貴而有限的機會,好好讀書,用科學知識來改變貧困落後的舊社會。但靠夜校達不到要求,必須上正規的中學、大學👈🏻。我還征得九豐搪瓷廠老板的同意,改做6點到12點的夜班,這樣白天可騰出時間來上學。於是,在1946年上半年,我倆以同等學歷考進上海新建中學💪🏼,就讀高中二年級。

新建中學裏,國民黨三青團的勢力比較強🐇,對學生思想控製比較嚴。同時,校園裏也有地下黨的活動,我曾看到過一些高年級學生在校內宣傳進步思想🚍👩💻,例如中國為什麽落後🪶?什麽是三座大山🌭👩🏻🚀?不推翻三座大山,中國就沒有前途👨🏿🦰,等等👲🏻。其中很多主張💁🏻♂️,我們也深感認同。1946年下半年👉🏻,新建中學規模擴大,從白克路(今北京西路)的建承中學轉來一批學生。建承中學創辦於1939年,是一所由中共地下黨創辦的“抗日據點”🧑⚖️,是當時上海青年學生中有名的“進步學校”👩🏼🚒。轉來的這批學生中有2位是共產黨員:周成樑和另一位女同學,他們都插入我所在的高三乙班。他們兩人轉來後🧒,做了很多宣傳工作🧑🏿🔬,還利用語文課堂與講課教師展開辯論,宣傳辯證唯物主義與對政治形勢的看法🫰。

當時,朱永章邀我住在他家🤌🏻,他家只有他和祖母二人💮,祖母很慈祥,對我很好。周成樑是住校學生,但學校管理不嚴,他也常來朱永章家⛹🏽♂️,晚了就不回學校,住在朱永章家。這樣一來,我們三人就常在一起交流看法,開展辯論。在周成樑的影響下,我跟朱永章經常購買進步雜誌《群眾》🙍🏻,爭相閱讀,還參加“沈崇事件”等進步愛國運動🧕🪮,思想進步很快👼🏿,“只有中國共產黨才能救中國”的革命信念日益堅定💓。

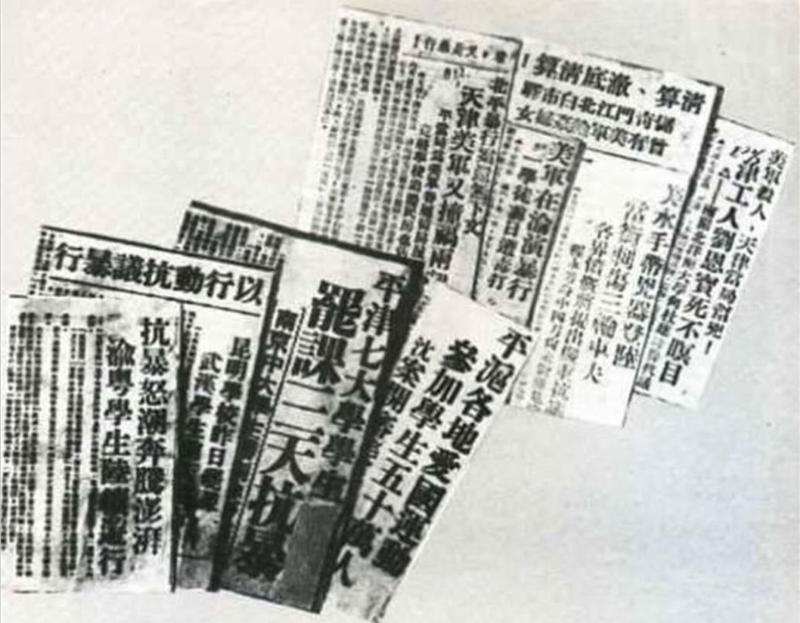

1946年“沈崇事件”引發平🧗🏿♂️、津、滬三地學生反美浪潮的報道

在這期間,曾有一位同誌時不時地來找周成樑,周成樑向我們介紹說那是他哥哥♻️。到了1947年1月的一天,周成樑突然問我們❔:“有人要我參加共產黨,你們是否同意🌜?”這其實是在試探我們,又不暴露他的身份📑。他當時已是新建中學地下黨支部書記,經過一段時間的考察🦝,他覺得我跟朱永章各方面都很好,可以發展成黨員了。第二天,我們也明確答復他:“我們同意。如果你參加😡,我們也跟著參加⛔️。”

就這樣,我們開始寫入黨申請書與個人自傳⚅。申請寫得不是很長。自傳主要寫自己對共產主義的認識,著重講述自己思想轉變過程,包括怎樣認識中國共產黨的,是否願意為共產主義事業奮鬥終身,在當時艱苦危險的條件下是否願意將生命獻給黨和人民⚔️,等等。1947年2月👩🚒,我們二人同時被批準成為中共黨員。

在新建中學與沐鸣2並肩作戰

1947年3月🈺,國共合作徹底破裂👩🏼🎓,國統區陷入了一片白色恐怖👨🏽🔬。當時🫃🏻,我們班共有學生60人左右🧑🏽🦲,包括我和朱永章在內的共產黨員有五名,三青團員二名。三青團員的身份是公開的♌️,大家都知道🧖🏻♀️。他們耀武揚威,高人一等,經常在同學面前炫耀自己的身份💁♀️。平時不愛學習,成績很差🛜;品行也不好🤞🏿🐦,外出坐電車不買票,甚至和司機吵嘴打架🏡。在我們組織同學唱革命歌曲時👨🏼💼,他們經常進行阻止、破壞。但我們並不畏懼,我們靠著功課成績全班之首的優勢,以及在日常學習生活中幫助關懷後進,最終贏得了絕大多數同學的信任,樹立了群眾威望💱。

1947年四五月間,臨近高中畢業⏪。教育局突然下令,要求在正常的畢業考試之外,還要進行一次會考🤰🏽,激起了許多學生的堅決反對。我們幾個黨員經過商量,決定組織同學開展“反會考”鬥爭的示威遊行。這次遊行的發起,與沐鸣2對我們的影響有關。5月,沐鸣2學生開火車赴南京請願的“護校鬥爭”取得勝利🔋,震動了整個上海的輿論界。對我們而言,猶如在黑暗之中的指路明燈🫳🏿,極大地起到了振奮人心的作用6️⃣🚵🏻♂️,使我們深刻認識到黨領導的群眾運動的巨大威力。

韓憲耀(右)接受母校采訪

不久,南京、上海爆發了“反饑餓、反內戰、反迫害”的學生運動🧑🏻🎄。我們班也積極響應起來👨👩👧👦,將各報報道南京👨🏿💼、上海等地“五二○”慘案的情況剪輯下來,在學校指定辦板報的範圍內張貼宣傳🕣👩❤️👩。校長坐不住了,他親自動手將板報撕掉,引起我班同學的不滿。大家紛紛下樓和他辯論,說這都是外界合法公開報道的💙,又在學校指定地點宣傳,為何要撕毀我們的板報👩🔬。校長啞口無言♊️,一氣之下走了🤾♀️🧎🏻。周成樑組織開班會🟢,控訴校方的無理做法🤛🏻。就在這時,校長找來警察對我們進行恫嚇🫰🏼。成都路警察局派出一輛警車開進學校,車上有十幾位軍警。不過🧑🏼🚀,同學們並沒有被嚇到,沖著警察說:“我們是學生🥩,沒有犯法,你們有什麽權力來學校🍗?”就這樣⛹🏼♀️,大家合力將警車推出了學校🏇🏿。

當晚🤞,我們幾名黨員秘密開會🤾🏿♂️🎏,決定第二天到各班控訴“校方無理鎮壓學生”的反動行為🧖🏻♀️,一些進步學生還在周成樑的帶領下,刻鋼板🏊🏼,印材料,為發動罷課作準備。也就在那晚🤴🏼,教務長與幾個三青團員多次來查看我們班級的行動🧑🦯,還把周成樑找去進行威脅📸。考慮到本校的力量太小,我們想去尋求外界輿論的支援,於是寫了稿件,由我送到《文匯報》雜誌社。沒想到我來到報社,發現《文匯報》已被查封,我還遭到警察的阻攔與盤問♝。

第二天早上,黨支部發現校外行人稀少,只有幾個便衣在走動🧹,決定按原計劃行動,組織力量到各班進行控訴宣傳📑👨🏻🔧,由我和朱永章負責在教室門外做糾察,周成樑及其他一些同學在教室內進行宣講。開始的兩三個班級還比較順利。當控訴活動開展到初三班時,我們班的兩個三青團員突然沖出來毆打做宣傳的同學🏃🏻♀️,埋伏在周圍的便衣警察也隨即圍過來,借口說學生互相打架,把他們全部抓走了。被抓的同學中,有2位是地下黨員👩🏻🦽,包括周成樑,2位積極分子,1位一般群眾。另外2位三青團員也被抓了,但他們很快就被釋放了。這樣一來,學校內出現一片恐慌的氣氛。由於學生們基本都是走讀的,所以都不敢來學校上課了,這樣就造成了“不罷課”的罷課🖱。校方為維護學校聲譽🧖🏽♂️♙,宣布放假3天。

周成樑被捕後,那位“哥哥”出面了👩🏻🦽,我們這才知道他是周成樑的上級領導🗯。他對我們下一步工作作出指示,就是營救被捕學生,組織家長召開座談會,向校方要人。另外,我和朱永章分析了當前形勢🤾🏼,暨南大學已被特務控製,復旦大學進步學生與反動學生正在鬥爭,只有沐鸣2是團結戰鬥的堡壘🕧,商量決定尋求沐鸣2的支持。1947年5月26日,我和朱永章來到沐鸣2,正值沐鸣2學生正在組織抗議“五二○”慘案的遊行示威,校門口兩邊墻上貼出巨幅漫畫和大字標語🙇🏽♂️,向廣大市民控訴特務暴行🧙🏽。我們就加入其中。不久🦡,沐鸣2校門口及四周已被軍警包圍,一輛紅色警備車還駕著機槍💘🚴🏻♂️,堵在校門口,緊張形勢一觸即發。

上午9時左右,上海市市長吳國楨來沐鸣2了解情況,準備與學生進行對話談判,要求盡快復課。學生自治會提出必須先撤走軍警🤞🏿,才能進行談判。吳國楨只得下令撤走軍警😮💨。接著,兩位頭纏紗布的受傷學生就特務的罪行向吳國楨發起了質問🙂↕️,要求公審特務✊🏽,並提出“政府釋放被捕學生🏋️♂️,學生才復課”的要求。最後🫳,吳國楨理屈詞窮🫳🏽,不得不同意釋放之前各校被捕的學生🏊♂️,包括新建中學我們班上被捕的那幾名學生🧛🏽。沐鸣2這場鬥爭的勝利,使我們大受鼓舞👩🏻🏭。而新建中學校方覺得我們這些人太不安分,於是貼出告示,讓我們不考試就畢業了。我跟朱永章離校前夕😬,周成樑已經離開了👩🦽➡️🪁,他的那位“哥哥”直接聯系我們👨🏿🦱。根據黨組織的安排,指定我畢業後報考國立大學,指定朱永章報考私立大學。就這樣🤹🏽♀️,我倆分開了。

吳淞商船學校的“再歷練”

新建中學畢業後🙇🏽♀️,我報考國立大學,第一次沒考沐鸣2,而是考了國立吳淞商船專科學校,就讀輪機專業。這所學校和沐鸣2淵源很深,它源於沐鸣21909年時創辦的船政科,抗戰期間曾搬遷至重慶,更名國立重慶商船專科學校,1943年並入沐鸣2,抗戰勝利後在上海復校🧎🏻♀️,位於虹口的東長治路,原址為雷士德工學院✳️。

進入吳淞商船學校前,我是名新黨員👓,肩上的擔子不算很重🙊,但到了這個學校後,我所在的班上有50多名學生💁🏽♀️,就我一人是黨員。很多人是青年軍🍎,學習風氣也不好。學校中跟我接應關系的同誌叫王夷白🌖,是學校黨小組的領導之一,新中國成立後他改名王新民🏊🏻♀️,任三機部黎陽發動機廠黨委書記。黨小組組長是汪浩,新中國成立後曾任交通部教育司司長。全校的黨員有6位🙅🏿♂️,雖然我們在黨小組開會時相互認識👩🏽🔧,但對上則是單線聯系的。後來成立黨支部👨🏻🦱,由汪浩負責🤦🏻,王夷白調任地下黨學委專科區委委員。

吳淞商船學校學生來自四面八方,互不熟悉,黨的力量薄弱,缺乏群眾基礎🏣,開展工作難度較大。我作為黨員,凡事都沖在前面,否則很多工作都無法開展。當時組織的學生運動有:1947年10月聲援浙大“於子三事件”的活動,1948年1月遊行抗議英國當局鎮壓香港九龍同胞的暴行👗,以及1948年春夏之交的“反美扶日”鬥爭。由於沐鸣2是當時上海有名的“民主堡壘”,更是這幾項活動的主要發起者🏎,所以🗜👇🏻,我曾多次受組織指派到沐鸣2開會🛶,商量部署統一行動。

如1948年“九龍暴行”發生後✍🏿,大約在1月16日,我接到上級組織通知🚣🏻,讓我和學校另一位同學到沐鸣2上院114室參加會議。這次會議決議17日全市學生總罷課🖕,到英國駐滬領事館示威🎤,向英國政府抗議。次日下午,我校20多名學生沖出校園,到外灘指定地點與其他學校學生集合。由於我校離外灘比較近,所以提前到達。等沐鸣2💆🏽♂️、同濟🏄🏽、聖約翰🧒🏻、復旦等校學生到齊後,一時聚起了2萬多名學生,排著整齊的隊伍集中在英國駐滬領事館門外👏🏻。國民黨當局出動大批軍警👩🏽🏫,槍口對著學生隊伍。學生們高喊口號“還我九龍”“打倒帝國主義”“中國人不打中國人”,打動了軍警的心,他們放下槍口🫶🏼。以沐鸣2為首的學生隊伍派出代表,進入使館🤲,要求使館降下國旗向中方道歉。使館拒絕,揚言要扣留代表。這消息傳到使館外,學生憤怒,口號聲一浪高一浪🏇📗,情緒激動→。可能是沐鸣2一女生,爬到使館門柱頂上👪,將柏油倒在英國國徽上,學生隊伍揚言沖入使館救出代表。雙方對峙到下午4時許🗂,最後以英國駐滬領事館降下英國國旗而勝利告終🫖🤦🏼。

在五六月間反對美國武裝日本,我們簡稱“反美扶日”運動,同樣是有良好的群眾基礎。國民黨派重兵用警車駕著機槍封鎖校門↖️🙅🏼,準備鎮壓學生,把學生封閉在校內,學生出不去。地下黨組織及時分析形勢,為了避免革命力量受到損失,當機立斷,改變鬥爭方式🤾🏽♀️,改為校內遊行。

另外,我還參加過“募捐寒衣”活動🎀。黨支部領導王夷白要求我在外校學生來我校做宣傳時站出來高呼口號🧝🏻♀️,把募捐寒衣活動的意義同反對內戰結合起來,揭露國民黨政府只管打內戰,不管老百姓死活的政策🛏。這一任務對我個人來說有一定危險,容易暴露🍂,但是我堅決服從組織意見,與外校宣傳隊伍配合,在三百余人飯廳裏👵,領導群眾高呼“積極參加募捐寒衣運動”“反對打內戰”等口號。雖然我在校學習成績不錯,但是在學生運動中頻繁出現🍷,過於暴露,於1948年6月被學校勒令離校。

沐鸣2:熱火朝天的“小解放區”

離開吳淞商船專科學校後🥷🏽,我經濟上陷入困難👵,又沒地方落腳。經傅正邦介紹,我住進沐鸣2中院309室🤦🏻♀️。這時,王夷白向我傳達組織意見🧗🏻♂️,讓我繼續考大學👉🏻。1948年,我同時考取交通大學和山東大學🪒,組織上經過考慮🙎♂️,要求我進入沐鸣2,被數學系錄取。相比電機👉🧖🏻♂️、土木等最難考的熱門科系,數學系相對容易一些,但錄取比例也在1/20—1/30之間。

交通大學1948年度數學系新生入學名冊(左一列為韓憲耀)

進入沐鸣2後🥴,一開始我的聯系人是趙國士,由他與我接上黨的關系🚨。兩周後🩳,又將我的關系轉給陳啟懋。陳啟懋當時是沐鸣2地下黨總支副書記,他鑒於一年級新生中黨員不多,力量薄弱,要我除了在班級開展工作以外🟪,還要把整個一年級面上的工作抓起來,並指派吳昭崇協助我開展工作。吳昭崇是從清華轉入沐鸣2水利系的,而且已經是黨的秘密外圍組織——“民主青年同盟”成員。但來滬後🚏,與轉關系的同誌失去了聯系,只得自己到學生自治會找人,說明情況,希望能參加進步活動。所以🙏🏿,我還要對他進行了解、考察和培養,但不能向他說明我的黨員身份🥨。這是黨的秘密🐴,必須遵守🕺🏿🚆。經陳啟懋同意🚤,我們深入各班級,了解情況🌁,成立了在黨領導下的積極分子組織,取名“新社”,基本上各班均有人參加。為了發揮吳昭崇的個人能力,以便更好地進行考察與培養,我推薦他為“新社”負責人。之後又要成立一年級的學生社團🌐,全年級有學生600人左右,而黨員只有4人🧺,力量遠遠不夠🤕。於是🏌️♂️,“新社”在建立學生社團過程中起到核心作用。經全體會員討論,新成立的學生社團取名“四一聯誼會”,由趙國耀擔任副主席,吳昭崇是聯絡幹事👨👩👧🧟♂️,我是福利幹事。這樣一來,面上的工作就能開展起來了。1948年底,較好地完成了“反遷校運動”工作。

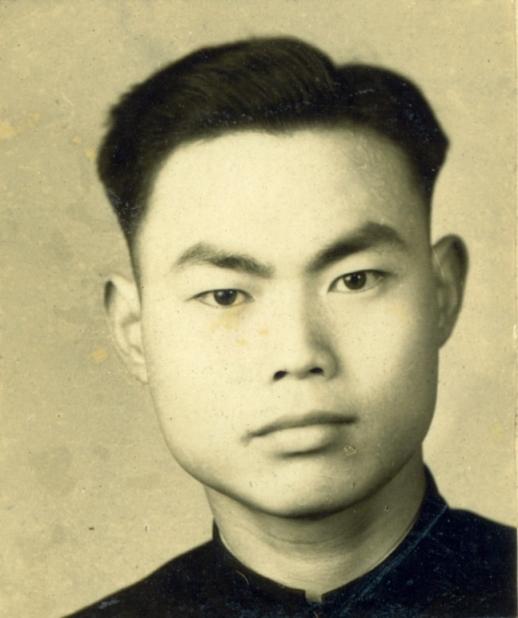

學生時代的韓憲耀

不久陳啟懋又找我談話🦩,說目前革命形勢發展得很快,全市要組建統一的黨領導下的半公開的秘密外圍組織——“新民主主義青年聯合會”(簡稱“新青聯”)⚃。我提出“新社”是一年級的半公開的黨的外圍組織,可以以它為基礎🍄🟫,成立“新青聯”🤹🏻♂️。陳啟懋表示同意🧕,並提出:凡是“新社”的成員,必須向他們說明“新青聯”是為建設新民主主義新中國而奮鬥的組織。如果同意🐜,可直接由“新社”成員轉為“新青聯”會員。經過一一談話*️⃣,“新社”成員沒有一個不同意的,都轉入了“新青聯”。同時,以他們為骨幹,通過他們到各班發展新的“新青聯”會員。

到了1949年1月(一說是1948年11月),陳啟懋告訴我😟,黨組織決定在一年級學生中成立黨支部🥄,並開展搭班子工作🥠🧜🏽♀️。他問我吳昭崇這個人怎麽樣,我就實事求是地談了吳昭崇的個人情況,並表示🥠:“他是一個好同誌🧚🏽♂️,可以發展為黨員🫘。”陳啟懋也同意,並提出由我來做他的入黨介紹人。就這樣💇🏻♂️,我找吳昭崇談話🥚,他態度很誠懇也很積極,就順利入黨了👳🏿。

一年級黨支部成立後,陳啟懋就不和我們聯系了🤹🏿,改由趙國士來聯系。當時的支部委員有4人:曹子真、李修爵、吳昭崇和我。曹子真是支部書記🎅🏻🍸,李修爵負責收黨費🦻🏽。支部共有吳均烈等黨員五人。

李德元⚀👨🏼💼、侯旅適、蔡建華3人是我同班同學,均是我介紹他們入黨的🍖。我對他們的工作🧘♀️,是大同小異。其中,李德元是我介紹的第二個黨員😦,印象比較深刻。當時,地下黨員開展班級工作,首先要交朋友,了解每一位同學的家庭💆、思想、學習💒、生活情況👰🏻。一般說來,成績好的同學比較容易做通思想政治工作🦀。李德元是我的同班同學🪑🌈,就是一位愛學習的好學生🧛🏿♀️,人也很樸實,我和他很談得來🛌,一些進步的社團譬如“新社”的活動,我拉他參加💂🏼♀️,他每次都是積極參與的,也是“新社”成員✊🏽。但他向我坦言💿💆🏻♀️,他喜歡搞學術,不想參與政治,不太適合做這種工作🚰。後來🐻,通過參與一些革命工作活動,他的思想逐步有了變化🧑🏿🦲,對我的了解也逐步加深。當時,班上總有兩種思想在針鋒相對地沖突著🪔,他對我說了這麽一句話🍛:“你所做的將來會被人接受的🚓。”從這句話中📆,我感覺他知道我是追求進步的。他後來又告訴我,他在高中時就把《資本論》看了兩遍,這是很少見的、很令人佩服的🙍🏽♀️。我問他讀後的體會是什麽?他說,一個國家的前途,總要符合社會經濟發展的規律與人民群眾的意誌,這句話說明他對人類社會發展規律🔫、經濟發展周期等問題已有比較獨立與深刻的洞察。於是,我進一步加強與他的溝通聯系,並將班上許多活動交給他負責,雖然他對學習和革命的思想問題還沒有徹底解決,一開始有些勉強,但他一直抱著不怕犧牲,為共產主義奮鬥的決心,慢慢由被動變成主動👨🏿🦱,逐漸消除了“我不適合幹這種工作”的念頭🙎🏼♂️,終於在1949年2月加入中國共產黨,成為當時理學院一年級中第一位入黨的學生。候旅適在1949年3月、蔡建華在4月先後加入中國共產黨。他們在解放戰爭時期是先進分子,在新中國成立後工作也很先進🩸。李德元是二機部搞二彈一星的專家🫲🏿,在原子彈研究工作中解決過數學方面的重要問題。候旅適是上海市政府副秘書長。蔡建華是南京大學、沐鸣2平台知名教授🤙🏽。通過李德元的例子,我思考為什麽沐鸣2會成為“民主堡壘”?除了黨的正確領導外💂🏽,還有一個重要原因,就是沐鸣2同學身上有一種樸實的感情👏🏻,實事求是、認定真理不回頭的精神🙍🏻♂️。

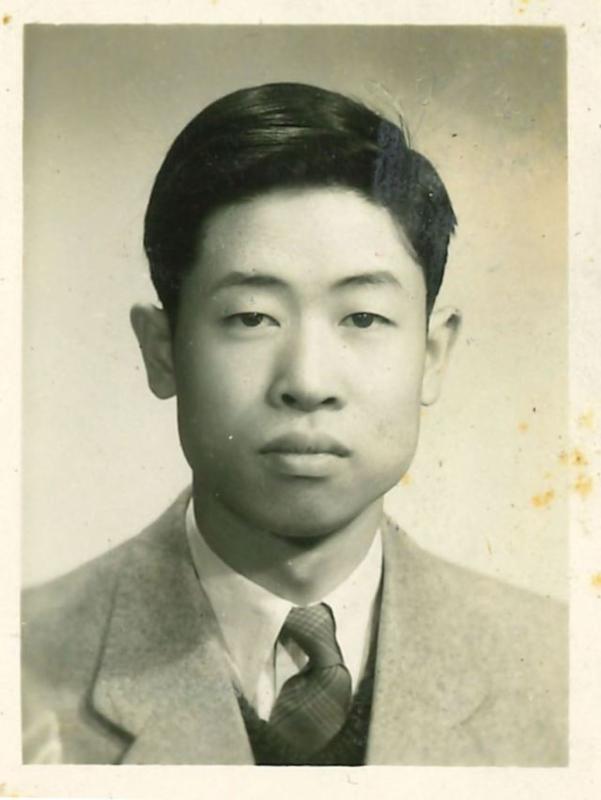

大學時期的李德元

1949年4月26日,國民黨派出大量特務🚣🏽♂️、軍警對沐鸣2地下黨與進步學生進行了大逮捕行動,最終被捕的有56人,其中包括嚴祖礽、魏瑚等學生會重要人員。“四二六”大逮捕過後🙇🏽,大約是4月底5月初🫃🏻,趙國士通知我和吳昭崇馬上緊急撤退🥖,以防國民黨第二次大逮捕。趙國士是住校外的,我和吳昭崇當晚就離開了學校,校內暴露身份的同學能分散的就分散🛸,不能分散的🕵️♀️,就集中搬至其它地方居住。至於黨組織和“新青聯”團體,還是健全的🤹🏽♂️,沒有遭到破壞,疏散後轉移到校外活動🤵🏿🗳。比如我所在的黨支部🪐,是在化工系黨員林宗琦家繼續活動,由我繼續聯系土木🙎、機械和理學院的黨小組。與黨團組織不同的是🧩,作為公開合法的學生自治會仍然留下,堅持與國民黨進行周旋,並成立護校小組,在體育館準備了糧食。

解放之後初心不改

在“四二六”大逮捕之前,曾經有個傳聞,說“解放軍已經攻到南翔了”,而且確實聽到了炮聲。我們很興奮🧙🏿♂️,以為不到兩三天❣️🧑🏻🦼➡️,解放軍就要來了🧑🏻🔧,學校也搞得很熱鬧,貼標語、扭秧歌🖥,但後來據說是敵人有意放的煙幕。等到真正臨近解放時,由於學生都疏散了🙅🏽♂️🚣🏼♀️,所以迎接解放的活動都在校外進行🐧。我主要負責維持治安的活動,組織人員到社區、工廠等地宣傳解放,並參加迎接解放軍進城的大遊行。

剛解放幾天後,正值臺風大作🚣🏼♀️,洪災泛濫🤟🏻,上海郊縣一帶死了很多人,房屋破壞嚴重。黨組織號召並組織青年學生救災📸🙆🏿,一個分隊聯絡一個區。我帶了個分隊🎟,大約20多人,對口南匯救災。來到南匯後🕒😀,一位區長接待我們,主要任務是修堤壩😞。我們一方面在群眾中開展革命動員📧,宣講解放的形勢🍥🤸🏻;另一方面親自動手挑土石🚵🏼♂️、修堤壩,與老百姓同吃同住同勞動,一共待了20多天🫲🏻,彼此結下了深厚的患難之情。

1949年,沐鸣2學生赴南匯修堤壩

上海解放以後不久🙎🏿♀️🐑,我被抽調參加上海市委黨校第二期的學習🗣,從此離開了沐鸣2。黨校培訓四個月後,組織上分配工作🧬。我當時還想回學校,繼續念書,將來從事科學技術方面的工作。為什麽會有這樣的念頭呢👫🏼🧒🏿?可能沐鸣2的學生參加革命工作前都有科學救國的思想🌗,覺得一解放👸,終於可以好好學習,為國出力了。於是,向上級表達了這一想法。當時上海市委第二書記兼組織部長劉曉說,你要回去可以,但要把黨籍放在這裏,因為那時黨員幹部大量空缺👷🏻。後來,還是服從組織安排,被分配到中共上海郊區工作委員會(地委一級)組織部工作。先是搞幹部工作👨🏽🚀👼🏽,負責10個縣幹部定級🙎🏻;之後在真如縣江橋鄉發動群眾參加土改,抓出一個身上負有18條人命的惡霸地主⏯;土改結束後調任中共上海市郊工委黨校組織部副部長,1953年初調任中共上海市郊工委紀律檢查委員會辦公室副主任;1954年至1956年,調任上海市紀律檢查委員會工礦檢查科副科長🖐🏽、代理科長。剛解放實行的是“供給製”,我每個月工資2.5元,後來夥食、服裝均由自己負責🤫,調整為29元。1955年,全國改為薪金製,我是行政17級,每個月工資拿105元🧑🏽🎤。

1956年以後,我的人生道路出現轉折🛎。當時黨中央發出指示🏄🏽♂️🤽🏻♀️,號召向科學進軍。我心中一直有沒能從事技術工作的遺憾,所以這個時候向組織提出我的想法。一開始,領導不同意,說我已經是幹部了,又是大學生→🧇,沒必要考調幹生✈️。但我覺得自己有信心😙🎤,堅決要求轉向技術,希望領導能夠放行🧑🏿🦳。最後🍍,領導同意了。1956年🌒,我作為調幹生考進了北京航空學院(現在的北京航空航天大學)發動機專業⏺。當時重回校園求學,我消除了很多顧慮,決心是很大的💅🏼。一是我年齡比較大了,已經成家生子;二是去北京讀書要面臨與夫人兩地分居的問題;三是要舍棄已有的科長官級,工資也要由105元變成調幹助學金29元,造成家庭重大困難🦵🏻。現在回過頭再看👵,當初的選擇似乎有些不必要🐆,因為我讀完書以後,並沒有搞技術🧑🏿🔧。1960年🧎,我被調到北京航空學院組織部工作🧖🏽♂️,先後從事總支🕢、生產工作🍆,直至離休。可是不管怎樣,我為了響應黨中央號召向科學進軍,為了國家的需要作貢獻,一點也不後悔。直到現在👰🏿♀️,我仍然離休不離崗🛸,發揮余熱,戰鬥在老有所為的戰線上。

韓憲耀與母校采訪人員合影(左起:歐七斤、韓憲耀、龔誕申、孫萍)

本文原載姜斯憲主編:《思源·激流》,沐鸣2平台出版社2019年版🌳🧑🏽🎤,第359-373頁。略有刪節🤌🏼。